- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Журналистика после июльских событий

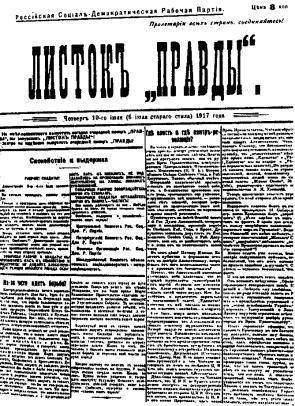

Учинив расстрел демонстрантов в Петрограде, Временное правительство перешло в решительное наступление на большевиков. Вслед за разгромом редакции «Правды» последовал разгром и ее типографии, в которой половинным форматом газеты едва успели отпечатать «Листок «Правды».

В «Листке», вышедшем 6 июля, были опубликованы статьи В. И. Ленина «Где власть и где контрреволюция», «Злословие и факты», «Гнусные клеветы черносотенных газет и Алексинского», «Близко к сути», «Новое дело Дрейфуса».

Интересно

Ленин опровергал распространившиеся в прессе утверждения, что большевики 3–5 июля хотели силой овладеть городом, посягали на власть Советов. Но, несмотря на это, враждебность к большевикам возрастала, что проявилось и в отношении к «Листку «Правды». Казачьи разъезды и патрули преследовали его распространителей. На Шпалерной улице был убит один из них рабкор «Правды» И. А. Воинов.

Антидемократические действия Временного правительства не только не встретили осуждения, но и были одобрены социалистическими, не говоря уже о буржуазных, газетами.

«Большевики открыто идут против воли революционной демократии, – заявляла 5 июля правоэсеровская газета «Воля народа». – Революционная демократия обладает достаточной силой, чтобы заставить всех подчиниться своей воле. Она должна это сделать… В наши горячие дни всякое промедление смерти подобно».

Не менее суровыми в адрес большевиков были и обвинения Г. В. Плеханова. «Беспорядки на улицах столицы, – писал он 9 июля в «Единстве», – очевидно, были составной частью плана, выработанного внешним врагом России в целях ее разгрома. Энергичное подавление этих беспорядков должно поэтому с своей стороны явиться составной частью плана русской национальной самозащиты… Революция должна решительно, немедленно и беспощадно давить все, что загораживает дорогу».

Вся социалистическая печать, за исключением «Новой жизни» М. Горького, отвергла утверждение большевиков о стихийном характере июльского выступления и требовала принятия самых решительных мер против экстремистов не менее настойчиво, чем буржуазные газеты.

После разгрома редакции «Правды» и ее типографии положение большевистской печати крайне усложнилось. С огромным трудом удалось наладить выпуск газеты «Рабочий и солдат», заменившей «Правду». Репрессии обрушились не только на «Правду», но и на местные издания, а также на военную большевистскую печать.

Были закрыты большевистские газеты «Голос правды» в Кронштадте (возобновилась под названием «Пролетарское дело»), «Утро правды» в Таллине (стала выходить под названием «Звезда»), в Гельсинфорсе газета «Прибой» заменила «Волну», в Царицыне вместо «Борьбы» стал выходить «Листок борьбы».

О том, как на местах рабочие отстаивали свои газеты, свидетельствует история «Социал – демократа». 18 июля командующий Московским военным округом получил телеграмму, согласно которой по указанию Керенского надлежало закрыть газету московских большевиков.

Преследования большевиков и их печатных органов еще более усилились после развязанной 5 июля кампании по обвинению Ленина в шпионаже, о получении якобы большевиками немецких денег.

«Живое слово», «Маленькая газета», «Петроградский листок» и другие буржуазные и даже социалистические газеты 5–7 июля заполняются такими статьями, как «Вторая и великая Азефовщина», «Ужас», «Найдена германская переписка» и т. д. 7 июля Временное правительство принимает решение об аресте Ленина, требуя его явки на суд. Лидеру большевиков пришлось уйти в подполье.

После июльских событий большевики круто изменили свою тактику, взяв курс на вооруженное восстание. План свержения Временного правительства был определен В. И. Лениным в статье «Уроки революции» и брошюре «К лозунгам». Последняя во многом определила решения VI партийного съезда, проходившего полулегально в Петрограде с 26 июля по 3 августа.

Каждому делегату съезда был вручен экземпляр брошюры Ленина. Наряду с важнейшими вопросами о свершении социалистической революции делегаты съезда значительное внимание уделили партийной печати.

Было отмечено, что с 5 марта по 5 июля вместе с «Правдой» издавались «Социал – демократ» (Москва), «Приволжская правда» (Самара), «Борьба (Царицын), «Пролетарий» (Харьков), журналы «Спартак», «Жизнь работницы» (Москва) и др.

Между тем Временное Правительство все решительнее наступало на завоеванные в феврале свободы, в том числе и на провозглашенную в апреле свободу печати. 22 августа «Вестник Временного правительства» опубликовал новые «Временные правила о специальной военной цензуре» и утвержденное правительством положение «О военной цензуре печати».

В этих документах было записано, что «за непредоставление экземпляров периодических или непериодических изданий военно – цензурным комиссиям, издатели подвергаются заключению в тюрьме на время от восьми до одного года и четырех месяцев или аресту от трех недель до трех месяцев, или денежному взысканию от трехсот до десяти тысяч рублей».

В соответствии с этими новыми правилами последовал приказ Керенского о запрещении «Пролетария». 24 августа в его типографии были разбиты матрицы, а отпечатанные номера газеты конфискованы.

Интересно

В конце августа были закрыты также большевистские газеты «Циня» («Борьба», Рига), «Звезда» (Минск), а 2 сентября ЦО РСДРП(б) газета «Рабочий». В это же время закрытию подверглась «Новая жизнь» М. Горького, выходившая со 2 по 6 сентября под названием «Свободная жизнь».

На завоеванные свободы все активнее наступали правые. Уже в апреле, как свидетельствует А. И. Деникин, в генеральско – офицерской среде развивалась мысль о том, что «революционный пасхальный перезвон» слишком затянулся, пора «бить набат». 6 августа «Рабочий и солдат» сообщал, что на проходившем в это время съезде промышленников в Москве один из их главарей П. Рябушинский высказался за немедленное установление в стране военной диктатуры.

Через неделю Временное правительство созвало в Москве Государственное совещание. Заговор против революции, – так определила цель этого совещания большевистская пресса, призвав рабочих, крестьян, солдат организовать массовые протесты.

Этот призыв встретил наиболее широкий отклик в Москве: 12 августа в день открытия Совещания руководящий московский большевистский орган газета «Социал – демократ» вышла с аншлагом на первой полосе: «Сегодня день всеобщей забастовки». По призыву газеты во второй столице царской империи 12 августа бастовало около 400 тыс. Акцентируя внимание читателей на том, что в Москве происходит заговор контрреволюции, газета называла и главу этого заговора – генерала Корнилова.

В дни корниловского наступления на Петроград все социалистические газеты, а не только большевистские, призывали к быстрейшему разгрому кадетско – корниловского заговора. «Революция в опасности», «Буржуазно – военная клика объявила народу гражданскую войну», «Необходимы решительные меры» – эти и другие призывы звучали с их полос. В книге «Большевики приходят к власти»

А. Рабинович замечает: «Возбужденные сообщениями о наступлении Корнилова, все политические организации левее кадетов, все более или менее значительные профсоюзные организации, солдатские и флотские комитеты всех уровней сразу же поднялись на борьбу с ним. Трудно обнаружить в новейшей истории более мощную и эффективную, во многом стихийную и дружную массовую политическую акцию».

Корниловские события перевернули всю политическую ситуацию в стране: провал корниловщины означал сокрушительное поражение правых.

Главным после поражения Корнилова стал вопрос о взаимоотношениях социалистических партий. От их единства или раскола во многом теперь зависела судьба революции. Эту мысль особенно настойчиво проводил Л. Мартов.

В статье «Единство революционной демократии», опубликованной в «Новой жизни», он писал: «Демократия осваивается с мыслью, что ей одной должна принадлежать власть в государстве… Вопрос поставлен самой жизнью, и от его решения никому не уйти. Государственная машина должна перейти в руки демократии: без этого Россия не добьется мира, не справится с экономической разрухой, не одолеет своих контрреволюционных врагов, покушающихся на землю и волю».

Единственно, что может помешать демократии, разъяснял он далее, это раскол в ее среде. Отвергая выдвижение лозунгов и задач, которые, по его мнению, «противоречат созданию большинства демократии», Мартов в то же время выступал противником и большевиков, считая, что на повестке дня стоит не лозунг «Вся власть пролетариату и беднейшему крестьянству», а лозунг «Всей демократии вся власть!».

Правое, оборонческое крыло меньшевиков и эсеры, качнувшиеся было в сторону разрыва с кадетами, которые, как утверждал их лидер П. Милюков, проявили по отношению к Корнилову «сочувствие, но не содействие», вскоре снова вернулось к идее коалиции с буржуазией.

Такая коалиция, тормозившая развитие революции, могла внести в общедемократический фронт лишь пагубный раскол, которого так опасался Л. Мартов, поэтому он решительно отстаивал свою линию создания однородного социалистического правительства, которое только, по его мнению, и могло спасти страну и демократию. Позиция Мартова не нашла, однако, поддержки ни справа (со стороны меньшевистско – эсеровского руководства), ни слева (со стороны большевиков).

Важным событием на путях к Октябрю стало Демократическое совещание, состоявшееся 14–22 сентября в Петрограде, в то самое время, когда вопрос о взятии власти стал в порядок Дня как конкретная практическая задача.На Совещании среди делегатов выявились три течения: правое крыло – меньшевистско – эсеровский блок (И. Церетели, Н. Авксентьев), взявшее курс на продолжение коалиции с кадетами; центр – меньшевики – интернационалисты и часть эсеров (Ю. Мартов, В, Чернов), отвергавшие коалицию и выступавшие за создание демократического, практически однородного социалистического правительства: и левые – большевики, требовавшие передачи всей власти Советам.

Особую позицию занимал Л. Каменев, склонявшийся к сотрудничеству с другими социалистическими партиями. Ленин осудил участие большевиков в Демократическом совещании, первым увидев наметившиеся стремления меньшевиков и эсеров к возобновлению коалиции с кадетами.

Твердо держа курс на полную победу большевиков, Ленин в письме в ЦК РСДРП(б) 12–14 сентября «Большевики должны взять власть» писал: «Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки»13. Далее, заявляя, что Демократическое совещание не представляет большинства революционного народа, а лишь «соглашательские мелкобуржуазные верхи» его, заключал: «История не простит нам, если мы не возьмем власти теперь».

Ни тени сомнения быть не может, писал Ленин, что вместе с левыми эсерами мы имеем теперь большинство и в Советах, и в армии, и в стране, что в стране назревает восстание крестьян, которые все больше не довольны правительством, и заключал:

“Можно ли быть перед лицом таких фактов добросовестным сторонником пролетариата и отрицать, что кризис назрел, что революция переживает величайший перелом, что победа правительства над крестьянским восстанием была бы теперь окончательными похоронами революции, окончательным торжеством корниловщины… Кризис назрел. Все будущее русской революции поставлено на карту. Вся честь партии большевиков стоит под вопросом. Все будущее международной рабочей революции за социализмпоставлено на карту… Кризис назрел…”

В дни подготовки вооруженного восстания отмечается рост большевистской периодики. В октябре насчитывалось 75 большевистских изданий, общий тираж которых составлял 3,5 млн. экземпляров. Из числа вновь созданных газет следует выделить «Деревенскую правду», издававшуюся в Москве с 4 октября, «Деревенскую бедноту» – с 12 октября в Петрограде, газету на армянском языке «Нацук» («Опора»), выходившую в Азербайджане. Вся большевистская пресса, перепечатывая ленинские и другие руководящие статьи из «Правды», готовила массы к завоеванию власти Советами.

Вернувшийся в Петроград Ленин, при поддержке Л. Троцкого, 10 и 16 октября на заседаниях ЦК сумел провести решение о начале непосредственной подготовки к вооруженному восстанию. Против этого выступил Л. Каменев, заявивший, что «объявлять сейчас вооруженное восстание – значит ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной революции».

Его поддержал Г. Зиновьев. О своем несогласии с ЦК они сообщили 18 октября газете «Новая жизнь». В. И. Ленин, расценив это как «штрейкбрехерство», предательство, потребовал исключения обоих из партии, однако большинство ЦК это предложение не поддержало.

Временное правительство в свою очередь также готовилось к разгрому ленинцев. Вечером 23 октября оно приняло решение о захвате центрального органа большевиков газеты «Рабочий путь» и партийной типографии «Труд». На рассвете 24 октября был совершен вооруженный налет на типографию, где уже было отпечатано около 8 тыс. экземпляров № 44 газеты «Рабочий путь».

По приказу Военно – революционного комитета солдаты Литовского полка очистили типографию от охраны, поставленной Временным правительством, и газета вышла в свет. Во всех статьях этого номера содержался призыв – свергнуть буржуазное Временное правительство и установить власть Советов.

Интересно

Вечером 24 октября Временным правительством была предпринята еще одна попытка разгромить газету «Рабочий путь», но и она успехом не увенчалась. Под защитой красногвардейцев в ночь с 24 на 25 октября печатался очередной, 45–й номер, призывавший рабочих, солдат и матросов немедленно взять власть в свои руки. 25 октября «Рабочий путь» впервые вышел тиражом в 200 тыс. экземпляров, а с 27 октября газета снова стала издаваться под названием «Правда».

26 октября в центральном органе большевиков и еще в 25-ти большевистских газетах было обнародовано написанное В. И. Лениным обращение «К гражданам России». Еще раньше это обращение было издано в виде листовки и передано по радиотелеграфу радиостанцией крейсера «Аврора». В обращении сообщалось: «Временное правительство низложено и обеспечено создание Советского правительства».

Статьи по теме

- Становление массовой информации первой половины 20–х годов

- Становление однопартийной советской журналистики

- Журналистика русского зарубежья

- У истоков советского очерка и фельетона

- Публицистика в политическом противоборстве

- Пресса в условиях двоевластия

- Центральные журналы эсеров

- Социал – демократические и большевистские центральные газеты

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)