- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Векторная модель образовательной среды

Прежде чем начинать заниматься проектированием образовательной среды, важно рассмотреть основные типы и виды сред, выделяемые учеными.

В настоящее время существует множество различных описаний типов образовательных сред. Д.Б. Бережнова выделяет три класса сред в современном образовании:

- стимулирующие среды, создаваемые с целью создания стимула в образовательной деятельности, вызывающего активность и самодеятельность;

- информационные среды, выполняющие коммуникативную функцию образовательной культуры и направленные передачу ценностей, в том числе этнокультурных между поколениями;

- экологические среды, связанные с адаптацией географическим, климатическим и другим условиям.

А.И. Артюхина классифицирует различные образовательные среды по педагогическим функциям и по виду образовательного (учебно-воспитательного) учреждения. По педагогическим функциям автором выделяются: дидактическая, педагогическая, воспитательная, личностно-развивающая, образовательная образовательные среды. По виду учебно-воспитательного учреждения, в котором она имеет место: среда дошкольного учреждения; среда школы (гимназии, лицея); среда колледжа; среда вуза; университет школа-регион и т. п.

Польский педагог изучал условия воспитания ребенка и сравнивал с его личностными особенностями, которые он проявляет. Наблюдения позволили Я. Корчаку составить характеристики типов сред и определить специфику влияния среды каждого типа на ребенка.

Рассмотрим типологию сред Я. Корчака:

- Догматическая среда характеризуется традицией, авторитетом, дисциплиной, порядком и добросовестностью, серьезностью, душевным равновесием, ощущением прочности и устойчивостью, уверенностью в себе, в своей правоте, самоограничением, самопреодолением, высокой нравственностью как навыком, благоразумием, доходящим до пассивности. Корчак выделял два варианта развития ребенка в данной среде: он может вырасти зависимым и пассивным или стать прекрасным человеком, стойким, выдержанным и целеустремленным.

- Идейная среда характеризуется свободным полетом, порывом, движением души, творчеством, энтузиазмом, проблемностью, добротой, волей, моральным эстетизмом, терпимостью, взглядом в будущее, хрупкостью и неустойчивостью. Ребенок, воспитывающийся в такой среде, активен и свободен.

- Среда безмятежного потребления характеризуется душевным покоем, беззаботностью, чувствительностью, приветливостью, добротой трезвостью, внутренним благополучием, ленью, консервативностью привычек. Ребенок, воспитывающийся в такой среде, доволен тем, что имеет, свободен, но пассивен. Он может стать, кем захочет и сам выбрать себе путь.

- Среда внешнего лоска и карьеры характеризуется упорством холодного расчета, искусственной эксплуатацией чужих ценностей, демагогическими лозунгами, саморекламой, ненасытным тщеславием, высокомерием, раболепием, завистью. Для данного типа среды характерно отношение к ребенку как к ресурсу, с чем связано стремление постоянно оценивать детей. Ребенок, воспитывающийся в такой среде, фальшив, лицемерен и хитер, он активен, но зависим.

Я. Корчак также рассматривает возможность исключения из правил и действие закона антитезы, когда ребенок из такой среды станет отзывчивым и скромным. Типология воспитывающих сред, предложенная Я. Корчаком, была создана в первой половине прошлого века, но не теряет актуальности и в наши дни.

Несмотря на то, что данная типология ориентирована на семейную среду воспитания, мы можем сказать, что и среда современных образовательных организаций может иметь указанные Я. Корчаком характеристики, поскольку в настоящее время существует разнообразие типов школ, отличающихся направленностью образования, глубиной уровня обучения, наличием разных профилей, дополнительных услуг и материально-технической базой.

Для построения в этой системе координат вектора, соответствующего тому или иному типу образовательной среды, необходимо на основе психолого-педагогического анализа данной среды ответить на шесть диагностических вопросов. Три вопроса направлены на определение наличия в данной среде возможностей для свободного развития ребенка и три вопроса – возможностей для развития его активности. Ответ на каждый вопрос позволяет отметить на соответствующей шкале («активности», «пассивности», «свободы» или «зависимости») один пункт.

На основании эмпирических педагогических характеристик личности ребенка «активность» понимается в данном случае как наличие таких свойств как инициативность, стремление к чему-либо, упорство в этом стремлении, борьба личности за свои интересы, отстаивание этих интересов и т.п.; «пассивность» – как отсутствие этих свойств; «свобода» связывается здесь с независимостью суждений и поступков, свободой выбора, самостоятельностью, внутренним локусом контроля и т.п.; «зависимость» понимается как приспособленчество, рефлекторность поведения, связывается с внешним локусом контроля. Система координат для векторного моделирования образовательной среды по методике В.А. Ясвина представлена на рисунке 1.

По итогам всех ответов на диагностические вопросы в системе координат строится соответствующий вектор, позволяющий типологизировать и характеризовать данную образовательную среду.

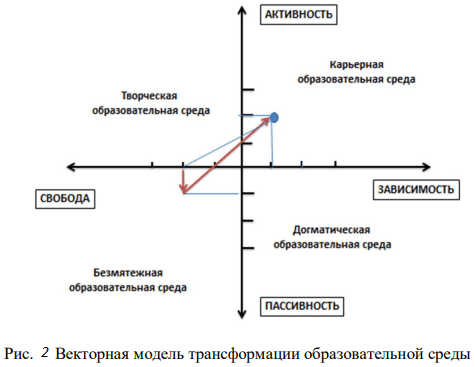

На основе векторной методики В.А. Ясвина построим модель образовательной среды к примеру, приведенному в начале темы. Ученики не берегли имущество школы, интересы личности ставились на первое место, учителя применяли коллективные формы воспитания и подстраивались под поведение детей. Положительные ответы на два диагностических вопроса определяют место на оси «Свобода-зависимость» – два деления.

В школе не наказывают учеников, но и не стимулируют их инициативу, творческие проявления детей не изменения в образовательную среду (организация мастерской, введение общественного мониторинга объектов, нуждающихся в ремонте), школа поощряет инициативу учеников, стимулирует их творчество и активность.

Интересно

На координатной системе трансформация образовательной среды будет выглядеть как построение нового вектора от конца предыдущего. Изменение образовательной среды связано с повышением уровня активности (два деления по оси «Активность-пассивность») и переориентацией в сторону учета общественных интересов, так как школьники должны начать уважать труд и беречь школьное имущество (одно деление по оси «Свобода-зависимость» в сторону зависимости).

Новый вектор направлен в сторону карьерной образовательной среды, и это можно использовать как перспективное направление развития по профориентационной работе. Основная часть полученной модели находится в плоскости творческой образовательной среды. То есть, трансформация образовательной среды привела к смене вектора от пассивности и безмятежности к активности и стремлению к карьере, но средствами творческой деятельности и инициативы. Модель построения образовательной среды по данному примеру представлена на рисунке 2.

Пользуясь данной методикой, можно смоделировать изменение образовательной среды и предугадать (спрогнозировать) ее дальнейшее развитие и общее направление. На рисунке 9 представлен полный спектр возможных векторных моделей образовательной среды по методике В.А. Ясвина.

Статьи по теме

- Построение работы с педагогическим коллективом по результатам экспертизы

- Методы анализа результатов экспертизы

- Качество образовательной среды

- Психологическая экспертиза образовательной среды

- Параметры экспертизы

- Методы экспертизы в образовании

- Экспертиза как метод исследования

- Технологии проектирования компонентов образовательной среды

- Уровни проектирования образовательной среды в образовательном учреждении

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)