- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Построение занятий урочного и неурочного типа

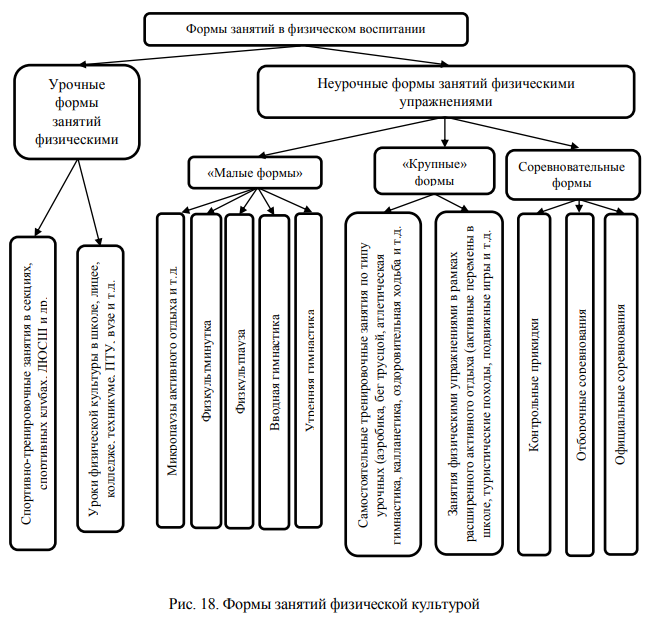

Урочные формы – это занятия, проводимые преподавателем (тренером) с постоянным составом занимающихся.

К урочным формам относятся:

- уроки физической культуры, проводимые преподавателями по государственным программам в образовательных учреждениях, где физическая культура является обязательным предметом (школа, колледж профессионального образования, вуз и т. п.);

- спортивно-тренировочные занятия, проводимые тренерами, с направленностью на совершенствование занимающихся в избранном виде спорта (рис.18).

Неурочные формы – это занятия, проводимые как специалистами (организованно), так и самими занимающимися (самостоятельно) с целью активного отдыха, укрепления или восстановления здоровья, сохранения или повышения работоспособности, развития физических качеств, совершенствования двигательных навыков и др.

К неурочным формам относятся:

- малые формы занятий (утренняя гимнастика, вводная гимнастика, физкультпауза, физкультминутка, микропауза), используемые для оперативного (текущего) управления физическим состоянием. В силу своей кратковременности эти формы, как правило, не решают задач развивающего, тренирующего характера;

- крупные формы занятий, т. е. занятия относительно продолжительные, одно- и многопредметные (комплексные) по содержанию (например, занятия аэробикой, шейпингом, аквааэробикой, атлетической гимнастикой и др.). Эти формы занятий направлены на решение задач тренировочного, оздоровительно-реабилитационного или рекреационного характера;

- соревновательные формы занятий, т. е. формы физкультурно-спортивной деятельности, где в соревновательной борьбе определяются победитель, место, физическая или техническая подготовленность и т. п. (например, система официальных соревнований, отборочные соревнования, первенства, чемпионаты, контрольные прикидки или соревнования и др.).

Классификация занятий урочного типа.

Конкретные уроки физического воспитания проводятся с различными контингентами населения по разным программам, рассчитанным на разные направления и задачи работы. При этом приходится иметь дело с большими различиями в уровне подготовленности и состоянии занимающихся, с неоднородностью их интересов и возможностей, с разнообразными внешними условиями.

Поэтому в практике физического воспитания закономерно складываются многообразные по содержанию, структуре и типичным методическим особенностям виды, разновидности и более частные построения урочных занятий.

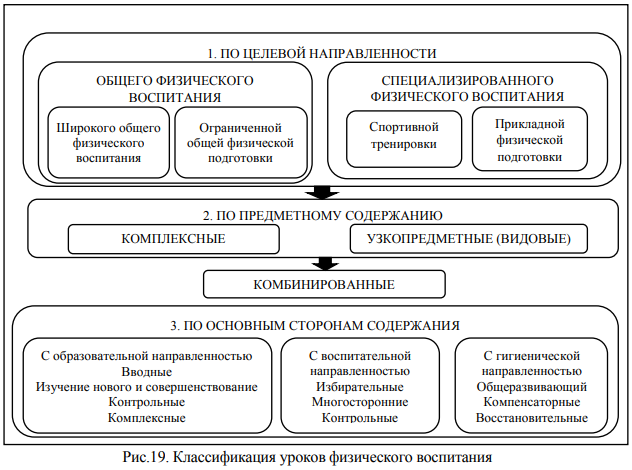

Выбору и планированию наиболее целесообразных занятий поможет знание общей классификации уроков физического воспитания (рис. 19).

В основе данной классификации лежит закон восхождения от общего к частному, которому подчинен порядок признаков и многообразия уроков.

По целевой направленности физического воспитания:

- Уроки общего физического воспитания (обшей физической подготовки) служат целям создания фундамента физического развития, образования и воспитания для разнообразной двигательной деятельности в жизни. Они подразделяются на два вида:

– уроки широкого общего физического воспитания, которые направлены на всестороннюю общую подготовку к любой двигательной деятельности, и поэтому отличаются богатством содержания, разнообразием построения и сложностью методической разработки. Они характерны для физического воспитания детей;

– уроки относительно ограниченной общей физической подготовки применяются в специализированном физическом воспитании в целях более узкой общей физической подготовки к ограниченной деятельности. Их содержание тесно связывается со специфическим содержанием отдельного вида специализации (спортивной, профессиональной и др.). - Уроки специализированного физического воспитания служат целям подготовки к конкретной двигательной деятельности. Они включают три вида:

– уроки спортивной тренировки являются основной формой занятий со спортсменами всех разрядов и служат подготовке их к соревнованиям. Предметное содержание, а отчасти и построение спортивно-тренировочных уроков в различных областях и видах спортивной специализации характеризуются специфическими особенностями;

– уроки прикладной физической подготовки расчленяются на уроки профессионально-прикладной и уроки военно-прикладной физической подготовки. Их содержанием являются специфические виды двигательной деятельности в зависимости от особенностей профессии;

– занятия урочного типа с лечебной направленностью, используемые в целях содействия восстановлению здоровья. Их содержание, особенности структуры и методика обусловлены характером заболевания и особенностями применения других лечебных процедур.

По основному предмету и программному содержанию занятий:

- Узкопредметные (видовые) характеризуются однородностью учебного материала. На этом уровне обобщенно различаются уроки гимнастики, легкой атлетики, плавания, фехтования, игр и т. п. – виды. В пределах каждого предмета выделяются уроки спортивной (или иной) гимнастики, баскетбола, фехтования на рапирах, прыжков на лыжах, беговой подготовки в легкой атлетике и т. п. разновидности.

- Комплексные уроки отличаются разнообразием учебного материала, например, гимнастического, легкоатлетического и игрового. Такие занятия встречаются чаще в общей физической подготовке. Уроки этого классификационного уровня отличаются также структурой и методикой проведения.

В зависимости от того, какая из основных сторон процесса физического воспитания акцентируется или полностью составляет содержание занятия:

- Уроки образовательной направленности. Их основным содержанием являются формирование и совершенствование специфических знаний, двигательных и интеллектуальных умений и навыков, а также обучение применению их в изменяющихся условиях. При этом воспитательные и гигиенические задачи решаются лишь попутно (сопряженно) и только в той мере, которая допускается основным содержанием и обстоятельствами учебной работы.

- Уроки со специальной воспитательной направленностью служат преимущественно целевому совершенствованию интеллектуальных, волевых и эмоциональных качеств, интересов и потребностей. Задачам обучения и физического развития в них отводится ограниченное, подчиненное место.

- Уроки с гигиенической по преимуществу направленностью предназначены для решения задач физического развития и укрепления здоровья. Они частично связаны с попутным решением некоторых воспитательных и образовательных задач. Уроки с гигиенической направленностью характерны для общего физического воспитания. Они применяются в работе с детьми, с людьми зрелого и пожилого возраста, играют вспомогательную роль в спортивной тренировке.

- Комбинированные уроки, содержание которых направлено на решение задач двух и более перечисленных сторон физического воспитания.

В пределах каждого типа предыдущего классификационного ряда имеется детальное их подразделение.

В зависимости от акцентируемых на различных этапах обучения дидактических (учебных) задач уроки с образовательной направленностью делятся на:

- вводные;

- уроки изучения нового материала;

- уроки совершенствования изученного и применения в новых условиях;

- двигательной деятельности;

- контрольные (учетные, зачетные);

- смешанные, в которых характерные для перечисленных разновидностей (типов) уроков учебные задачи сочетаются в различных пропорциях.

Каждая из перечисленных разновидностей уроков образовательного характера имеет свои особенности не только в расположении учебного материала, но и в построении учебных ситуаций. При этом возникает проблема выбора применения наиболее эффективных методов обучения.

В зависимости от выбора сложившихся в практике методических направлений, либо акцентирующих передачу педагогом знаний, умений, навыков в готовой виде, либо поощряющих самостоятельный, творческий поиск решений каждым занимающимся, либо сочетающих эти подходы, возникает необходимость дальнейшей классификационной дифференциации уроков по методическим особенностям.

Уроки со специально-воспитательной направленностью имеют три основных вида:

- с избирательными воспитательными воздействиями;

- с многосторонними (несколькими самостоятельными) воздействиями;

- контрольные.

Первые имеют наибольшее распространение в спортивной тренировке, вторые – больше в общем физическом воспитании и прикладной физической подготовке. В многоборной спортивной подготовке необходимы многосторонние уроки со специальной воспитательной направленностью, а в общем физическом воспитании и прикладной физической подготовке – уроки как с многосторонним, так и с избирательным воспитательным воздействием.

Уроки по преимуществу с гигиенической направленностью имеют два основных вида.

К первому относятся общеразвивающие уроки, направленные на гармоническое общее морфофункциональное развитие организма, улучшение телосложения, формирование и поддержание хорошей осанки.

Второй вид – уроки компенсаторные и восстановительные. Они носят рекреационный характер и служат восполнению недостатка двигательной активности в повседневной деятельности и быту или же целям активного отдыха и восстановления работоспособности.

Интересно

В практике физкультурных учебных заведений, на факультетах повышения квалификации, курсах и сборах преподавателей физического воспитания, тренеров и инструкторов по спорту проводятся так называемые методические уроки. Они служат целям формирования методических умений и навыков будущих педагогов, а также повышению квалификации уже работающих.

Отличительной особенностью методических уроков является направленность на профессионально-педагогическую подготовку. Они проводятся как с группой обучающихся методике, так и в порядке демонстрации занятий с группами учащихся школ, вузов, секций коллективов физической культуры и т. п.

В первом случае занятия носят модельный характер, т. к. обучающиеся фактически не могут и не должны перевоплощаться в какой-либо реальный коллектив занимающихся.

Во втором случае, когда занятия проводятся с реальным коллективом с присущими ему конкретными признаками, методические уроки являются наиболее эффективными.

Модельные методические уроки, как правило, сопровождаются вводными, попутными и завершающими пояснениями и указаниями. Уроки на конкретном коллективе занимающихся завершаются подробным методическим разбором, причем в нем участвуют и наблюдавшие демонстрацию. В последнем случае особенно важно мотивированное обобщающее заключение проводившего урок педагога или же методиста.

Содержание занятий урочного типа.

Каждый урок является одним из элементов учебно-воспитательного процесса и обладает всеми, свойственными этому сложному явлению признаками. В связи с этим сложным и многозначным является содержание урока физического воспитания. Оно представлено следующими характерными сторонами.

Задачи и состав физических упражнений (учебный материал).

Содержание определяется задачами, которые отражают предмет и направленность занятий, характер деятельности преподавателя и занимающихся, а также проектируемые (ожидаемые) сдвиги в состоянии организма, в знаниях, умениях и навыках, качествах и поведения занимающихся. Обычно все содержание урока сводят лишь к совокупности физических упражнений. Однако они составляют лишь предметное содержание урока и должны рассматриваться как одна из важных его сторон.

Деятельность педагога – вторая сторона содержания. В уроке всегда взаимодействуют учитель и ученик.

Педагог – непосредственный творец учебного процесса, создатель множества конкретных учебных и воспитательных ситуаций, через которые он умело ведет своих учеников к цели

Действия занимающихся прямо или косвенно обусловлены деятельностью преподавателя, к которой относится следующее: сообщение и разъяснение цели и задач урока, формулировка конкретных заданий и организация их выполнения, наблюдение за действиями занимающихся, анализ, обобщение и оценка этих действий, регулирование нагрузок, управление поведением отдельных учеников и коллектива занимающихся в целом, коррекция взаимоотношений занимающихся и др. Эта руководящая деятельность педагога, требующая определенного мастерства и многих усилий, является особенно важной и совершенно необходимой стороной содержания урока физического воспитания.

Деятельность занимающихся в связи с выполнением физических упражнений – третья сторона содержания урока. К ней относятся следующие компоненты: слушание педагога, наблюдение показываемого, осмысливание воспринятого, проектирование и выполнение заданных двигательных действий, самоконтроль и самооценка, взаимоконтроль и взаимооценка, взаимопомощь, обсуждение возникающих вопросов и др.

Показатели текущих (в результате каждого урока) и оперативных состояний (в результате каждого упражнения, учебной ситуации) отражают результативность совместных действий педагога и занимающихся, являются важными ориентирами для построения дальнейших действий.

Все стороны содержания урока физического воспитания взаимосвязаны и взаимообусловлены. От педагога зависит обеспечение такой согласованности между различными сторонами содержания, которая приводила бы к высокой эффективности занятия. Это достигается правильным построением урока, организацией его структуры.

Построение (структура) занятий урочного типа.

Для того чтобы урок подучил законченное стройное выражение, его многообразное содержание должно быть организовано, упорядочено во времени и облечено в необходимую форму.

В связи с изменением задач каждого урока предметное содержание, а также деятельность педагога и занимающихся находятся в непрерывном движении и развитии: то, что вчера было хорошо, интересно, целесообразно, сегодня уже не подходит, так как не будет роста, развития.

Разному содержанию не может соответствовать одна и та же форма – она неизбежно будет сдерживать продвижение вперед, тормозить его прогрессивное развитие. Поэтому в каждом случае форма (структура) урока должна чутко реагировать на изменения в содержании и соответствовать ему. Уроки физического воспитания, отличающиеся разнообразием и изменчивостью содержания, не терпят застывших, стандартных структур.

Для того чтобы правильно и глубоко понять все вопросы такого сложного явления, как структура урока физического воспитания, необходимо рассматривать ее на разных уровнях.

Первый уровень построения урока (макроструктура – общая).

В настоящее время за основу построения урока принято деление его на три части: вводную (подготовительную), основную и заключительную. Наличие этих частей и расположение их только в названной последовательности является главным в схематичном построении любых уроков физического воспитания.

Такой исходный, наиболее общий ориентир построения урока обусловлен закономерностями учебно-воспитательного процесса в двигательной деятельности.

Прежде всего, возникает необходимость постепенно включать (вводить) занимающихся в учебно-воспитательный процесс на уроке, обеспечивая тем самым достижение необходимого уровня работоспособности.

Затем только возможно развертывание учебной деятельности на фоне достигнутой оптимальной работоспособности. Завершать учебно-воспитательный процесс приходится на фоне начинающегося после рабочего состояния, в условиях снижения работоспособности.

Вводная (подготовительная) часть урока выполняет служебную функцию, так как обеспечивает лишь создание предпосылок для основной учебно-воспитательной работы. Ее продолжительность составляет 7–10% отводимого на урок времени.

Типичными задачами вводной части являются:

- Организовать занимающихся.

- Активизировать их внимание.

- Ознакомить занимающихся с намеченным содержанием урока.

- Создать соответствующую психологическую установку и положительное эмоциональное состояние.

- Подготовить организм занимающихся к предстоящим нагрузкам.

В случае необходимости в первой части урока можно решать и некоторые учебно-воспитательные задачи, но не в ущерб специфической функции – введению занимающихся в работу.

Для решения задач вводной части урока можно использовать разнообразные физические упражнения, однако они должны быть простыми либо хорошо усвоенными

Наиболее специфичными являются: построения и перестроения, общеподготовительные и специальные упражнения, различные способы ходьбы, бега, ритмичные прыжки, танцевальные упражнения, хорошо знакомые игры (не требующие больших напряжений или длительных пауз в действиях учеников). Очень эффективны и эмоциональны упражнения с предметами (обручами, скакалками, гимнастическими палками и т. п.).

Основная часть урока выполняет главную функцию, так как именно в ней решаются все категории задач физического воспитания (учебно-воспитательные, физического развития). К ним относятся:

- Формирование знаний в области двигательной деятельности.

- Обучение двигательным умениям и навыкам общеобразовательного, прикладного и спортивного характера.

- Развитие общих и специальных функций опорно-двигательного аппарата, сердечно сосудистой и дыхательной систем; формирование и поддержание хорошей осанки; закаливание организма.

- Воспитание нравственных, интеллектуальных, волевых и эстетических качеств.

Продолжительность основной части составляет 80–85% времени, отводимого на урок.

Для решения поставленных задач могут применяться любые физические упражнения, прежде всего предусмотренные соответствующими программами.

Заключительная часть урока имеет следующие функции:

- Организация завершения учебно-воспитательного процесса с целью приведения организма в оптимальное для предстоящих занятий состояние и сохранения общей рабочей установки.

- Концентрация внимания занимающихся на достигнутом и ориентация их к дальнейшей работе.

Типичными задачами третьей части урока являются:

- Привести организм и психику занимающихся в оптимальное функциональное состояние; фиксировать правильную осанку.

- Подвести итоги учебной деятельности.

- Ознакомить занимающихся с общим содержанием очередного занятия для самостоятельного выполнения некоторых упражнений и др.

- Ее продолжительность – 3–5% времени, отведенного на урок.

В заключительной части целесообразно применять различные варианты «успокаивающей» ходьбы, упражнения и игры на внимание, танцевальные упражнения под музыку, передвижения с песней, упражнения на расслабление и т. п. Желательно после заключительной части урока проводить гигиенические процедуры: умывание, душ, массаж и др.

Второй уровень построения урока (его мезоструктура – типовая) требует определения последовательности физических упражнений как конкретных учебно-воспитательных ситуаций в каждой части урока. При этом необходимо иметь в виду неизбежное взаимодействие физических упражнений, поскольку эффект каждого из них в какой-то мере предопределяется функциональными следами от предыдущих (их «последействием»).

Такое структурное упорядочение каждой части урока приобретает существенное значение, так как взаимодействие упражнений может быть и положительным, способствующим повышению эффективности очередного упражнения, и отрицательным, снижающим, даже нейтрализующим его эффективность.

Определение последовательности физических упражнений требует творчества, так как содержание конкретных уроков весьма многообразно и обусловлено различными факторами: программными требованиями, особенностями занимающихся, этапами процесса обучения, материально- техническими и климатическими условиями. Например, сложные по координации упражнения рекомендуется разучивать в начале основной части урока – «на свежую голову».

На этапе же совершенствования в целях развития способности управлять своими движениями в условиях повышенных психофизических нагрузок и накапливающегося утомления их целесообразно применять в конце основной части урока.

Для этого важно хорошо продумать методические измерения, методы и приемы педагога и занимающихся. Даже при весьма удачном и правильном определении последовательности физических упражнений, а значит, и учебных ситуаций можно не достичь желаемых результатов, если неправильно построена сама ситуация.

Так, совсем небезразлично, покажет ли сначала педагог изучаемое движение, затем предложит выполнить и после этого объяснит его занимающимся. Или же начнет с описания физического упражнения, выяснения его назначения и формулировки задания, после чего, дав выполнить его и опираясь уже на результат самостоятельных действий занимающихся, прибегнет к некоторым словесным уточнениям, а в конце образцово покажет, как следует выполнять в совершенстве.

В первом случае педагог обеспечит запечатление занимающимися готового образца изучаемого двигательного действия, притом, как правило, лишь с внешней его стороны. Выполнение будет носить подражательный характер и мало коснется существа техники. В случае удачного, по мнению занимающихся, воспроизведения показанного последующее объяснение педагога будет выслушано поверхностно, а главное – перекроется запечатлевшимся, подкрепленным личным опытом предыдущих попыток поверхностным представлением.

Во втором случае учебная деятельность окажется более содержательной, а ее результаты значительней, поскольку с самого начала были исключены недостаточно осмысленные, узко подражательные действия. Для того чтобы представить себе задаваемое движение по слову, занимающиеся должны будут специально концентрировать на этом внимание, охватывать мысленно различные стороны и элементы его техники, самостоятельно создавать целостный образ движения силою воображения.

Интересно

Наблюдая затем образцовый показ, сравнивая свое выполнение с показанным, они извлекут больше нужной информации, а осмыслив ее, лучше используют для совершенствования изучаемого. Особенно же ценным в этом случае будет воспитательный эффект: сознательность и интеллектуальная активность занимающихся в учебной работе, развитие мышления и воображения, инициативности и самостоятельности.

Это не значит, что целесообразен лишь второй подход к построению учебно воспитательной ситуации. В ряде случаев может оказаться целесообразным и первый. Педагог, как создатель учебно-воспитательных ситуаций, всегда должен быть в творческих поисках и обоснованно создавать их варианты. Так, используя хорошо изученные гимнастические упражнения с целью физического развития, можно лишь называть их, подсчетом регулировать темп движений и частично выполнять вместе с занимающимися.

Качественным критерием подхода педагога к построению ситуации является целесообразность, исходя из этого нередко в процессе проведения урока запланированные ситуации должны перестраиваться с учетом непредвиденных ранее факторов.

Общая характеристика занятий неурочного типа.

В физическом воспитании широкое распространение получили неурочные формы организации занятий:

- утренняя гимнастика;

- вводная гимнастика (перед уроками в школе, перед работой);

- физкультурные паузы и «минутки»;

- спортивные развлечения (игры, катания на коньках, велосипедах и т. п.);

- прогулки, туристские походы, соревнования и др.

Эти занятия могут быть:

- эпизодическими, даже однократными (например, походы, спортивные развлечения, соревнования);

- систематическими (утренняя вводная минутка, паузы, гигиенические прогулки и др.).

Неурочные формы играют вспомогательную роль в решении задач физического воспитания и дополняют уроки. Однако нередко они приобретают вполне самостоятельное значение, полностью обеспечивая физкультурные потребности определенных контингентов населения (например, утренняя гимнастика, гигиенические прогулки, оздоровительный бег трусцой для пожилых людей).

Занятий, которые не могут быть отнесены к урокам, довольно много. Они различаются по своей направленности, задачам, содержанию и структуре, по составу занимающихся, регулярности, времени и условиям проведения, а также в зависимости от того, проводятся они под чьим-либо руководством или самостоятельно (рис. 20).

Чаще всего они характеризуются относительно ограниченным содержанием и упрощенной структурой (например, оздоровительный бег, гигиеническая гимнастика, физкультурные минутки и паузы), но требуют проявления личной инициативы, самостоятельности.

Задачи, содержание, а также выбор конкретной формы занятия в значительной степени определяются интересами и склонностями занимающихся

Большинство неурочных занятий самодеятельные и проводятся с целью активного отдыха, укрепления или восстановления здоровья, сохранения или восстановления работоспособности, развития физических способностей, совершенствования в спортивных движениях и др.

Неурочные формы занятий также могут различаться по целевой направленности (общеподготовительная и специализированная). Занятия с общеподготовительной направленностью служат решению различных задач и подразделяются на три характерных вида (каждый со своими разновидностями).

Занятия общегигиенического характера. К ним относятся:

- гигиеническая гимнастика;

- прогулки;

- бег трусцой;

- занятия на «дорожках здоровья»;

- купание, плавание.

Все эти разновидности служат целям активизации, улучшения и поддержания на оптимальном уровне физического состояния.

Занятия учебно-вспомогательного характера имеют следующие разновидности:

- самостоятельные занятия, связанные с выполнением заданий педагога по общей физической подготовке, и т. п.;

- репетиции к выступлениям, физкультурным праздникам, парадам.

Первые, как правило, носят индивидуальный характер, вторые чаще являются групповыми, даже массовыми.

Занятия смешанного характера, в которых представлены элементы учебно-вспомогательные. К ним относятся:

- туристские прогулки выходного дня;

- туристские походы;

- подвижные и спортивные игры рекреационного типа;

- спортивные развлечения рекреационного типа.

Этими занятиями преследуются в основном оздоровительные цели, но большее место в них занимают также общеобразовательные и воспитательные элементы. В большинстве случаев они имеют самостоятельное значение, но могут увязываться с урочными занятиями. Часть из них проводится самостоятельно, некоторые же требуют квалифицированного руководства.

По форме руководства различают организованные и самодеятельные занятия. Причем одни и те же формы могут носить как организованный, так и самостоятельный характер (например, утренняя гимнастика, проводимая в домашних условиях, в условиях оздоровительного лагеря или дома отдыха).

По периодичности проведения различают регулярные формы занятий, которые проводятся ежедневно, например, зарядка, еженедельные купания и т. п., и эпизодические (туристские походы, соревнования и т. п.).

Некоторые виды и разновидности таких занятий имеют самостоятельное значение, другие сочетаются или же в определенной мере заменяют друг друга. При этом все они подчинены той или иной направленности физического воспитания. Тем самым неурочные формы становятся важными элементами (и даже звеньями) системы физического воспитания.

Несмотря на значительные различия, неурочные формы занятий необходимо организовывать в соответствии с методическими принципами: постепенное врабатывание, реализация основного содержания в режиме требуемых усилий, завершение занятий постепенным снижением нагрузок и в ряде случаев подготовка к последующей деятельности.

В специализированном физическом воспитании получили распространение индивидуализированные занятия специалиста с отдельными лицами (индивидуальные занятия спортсмена высокой квалификации, занятие лечебной гимнастикой и др.).

Время и содержание таких занятий изменяются в зависимости от потребности и возможностей индивидуума и по другим причинам.

Индивидуальные занятия имеют существенные недостатки:

- неэкономичность (время и силы педагога расходуются на работу лишь с одним учеником);

- отсутствие коллектива занимающихся, поддерживающего, поощряющего, дающего каждому ощущение принадлежности к группе, предоставляющего возможность учиться у других.

Положительным же в них является то, что обеспечивается более тесный контакт между педагогом и занимающимся. Это дает возможность своевременно выяснять достижения и трудности, оказывать занимающемуся своевременную помощь, благодаря чему он может продвигаться вперед наиболее подходящим для него путем.

Статьи по теме

- Этапы спортивного отбора

- Спортивный отбор и спортивная ориентация

- Планирование спортивной подготовки

- Общие положения технологии планирования в спорте

- Характеристика и структура тренировочных циклов

- Основы построения спортивной тренировки

- Виды, задачи, средства и методы психологической, интеллектуальной и интегральной подготовки спортсмена в процессе тренировки

- Виды, задачи, средства и методы технической, физической, тактической подготовки спортсмена в процессе тренировки

- Общие и специальные принципы спортивной тренировки

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)