- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Понятие психологического консультирования

Консультирование в процессе оказания психологической помощи подразумевает совместное обсуждение врача, клинического психолога, с одной стороны, и пациента или клиента, с другой, возникших у человека проблем, возможных вариантов их преодоления и профилактики, а также информирование индивида о его индивидуально-психологических качествах, специфических типах реагирования, методах саморегуляции. Консультирование направлено на выработку активной позиции человека по отношению к психологическим проблемам, фрустрациям и стрессам с целью обучения способам восстановления или сохранения эмоционального комфорта в критических жизненных ситуациях.

Информирование клиента представляет довольно деликатный и сложный процесс, поскольку предполагает не только беспристрастное преподнесение фактов, но и учет возможных реакций человека на информацию о себе. Существует несколько стратегий информирования, принципиально различающихся степенью использования оценочных категорий, фокусировкой и используемой терминологией. Учитывая тот факт, что клинический психолог или врач получают в процессе обследования клиента (пациента) достаточно большое количество объективных данных, возможна различная фокусировка при информировании.

Можно фиксировать внимание на:

В процессе информирования отмечается различный подход не только к фокусировке, но и к описанию и оценке выявляемых в процессе интервьюирования и диагностики клинических феноменов. Возможны оценочный или описательный подходы. В первом случае информирование включает оценочные категории (адекватный-неадекватный, нормальный-патологический, здоровый-больной, дефектный и т.д.). Во втором психолог или врач при информировании стараются избегать оценочных категорий и ориентируется лишь на описание клинических феноменов, предоставляя в случае необходимости многовариантность истолкования полученных фактов.

Существенным в процессе информирования является также используемая клиницистом (психологом или врачом) терминология. Он может применять специфическую научную терминологию и даже жаргон («разноплановость мышления», «использование каузальной атрибуции» и пр.), непонятные обследованному, или, учитывая языковые и иные параметры клиента, делать заключение на обыденном языке.

Обучение навыкам саморегуляции в процессе психологического консультирования осуществляется различными способами с ориентацией на приоритетность предоставления клиенту или пациенту максимально возможной информации о способах и методах психологической защиты и компенсации, сано- и патогенетических паттернах мышления и прогнозирования, закономерностях развития, этапах и исходах межличностных и внутриличностных конфликтов. Индивид в процессе консультирования обучается навыкам рефлексивного стиля мышления, здравомыслию и адаптивным формам реагирования исключительно с помощью информирования, поскольку тренинговый способ входит в структуру иного вида психологической помощи — психокоррекции.

Рационализация — стремление к самооправданию, поиск причин и мотивов своих поступков во внешней среде. Обвинение, например, окружающих людей в возникновении болезни или психологической проблемы. Больной при этом старается найти максимально убедительные и правдоподобные доказательства внешней обусловленности его болезненных высказываний и неадекватных поступков, стремясь сознательно или подсознательно уйти от признания тягостного факта развития у него болезни.

Проекция — приписывание другим своих неблагоприятных черт характера. Такой механизм личностной защиты наиболее часто отмечается у пациентов с пограничной психической патологией (при личностных расстройствах и неврозах). Больной осознанно или неосознанно старается создать у врача впечатление, что его болезненный срыв является следствием отрицательных черт характера близких ему людей.

Вытеснение — проявляется в забывании, игнорировании очевидных фактов неправильного поведения или симптомов болезни, вплоть до полного ее непризнания. Наиболее ярко вытеснение проявляется при истерических расстройствах — пациент часто не помнит наиболее неприятные и тяжелые для него события.

Идентификаиия — достижение внутреннего психического успокоения путем сопоставления, идентификации себя с кем-либо другим (например, со своими детьми — желание, чтобы они достигли в жизни того, чего он не достиг сам).

Компенсаиия основана на стремлении к достижению успеха в какой-то области и, таким образом, к компенсации неудач в другой области, вызванных, например, недостаточными физическими способностями, отсутствием дарований, дефектом речи (например, усиленные занятия музыкой, чтобы чем-то отличаться от кого-то и привлечь к себе внимание).

Гиперкомпенсаиия — стремление к достижению успеха и чувства значимости именно в той области, которая до сих пор была наиболее трудной (физически слабый с помощью интенсивных тренировок старается быть самым сильным в каком-либо виде спорта, робкий и трусливый человек прикрывается напускной развязностью и грубостью, лживый человек стремится убедить других и отчасти даже сам убежден в своей исключительной честности).

Фантазирование проявляется в виде воображения исполнения неосуществимых желаний или успешного разрешения какой-то тягостной ситуации, в идентификации себя с каким-то литературным или былинным героем. Оно способствует снижению тягостного внутрипсихического напряжения, вызванного жизненной неудачей или болезнью. Доминирующие, или сверхценные, идеи — убеждения с сильным эмоциональным зарядом, которые принимаются за самые важные в жизни и служат мотивационным стимулом к достижению какой-то определенной цели, несмотря на возникающие трудности. При этом собственные неудобства и наносимые окружающим обиды не принимаются в расчет.

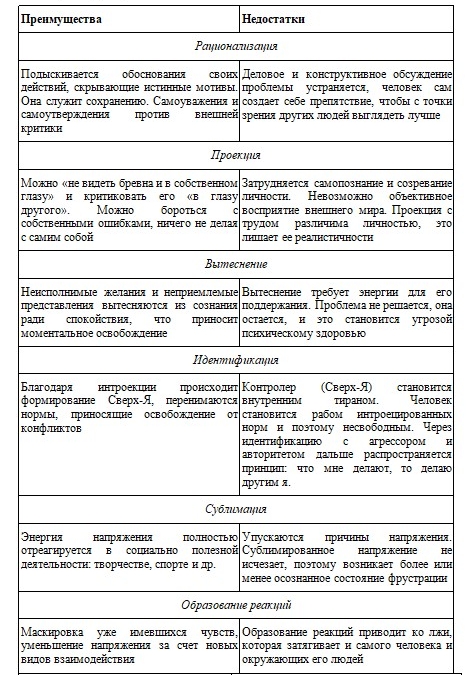

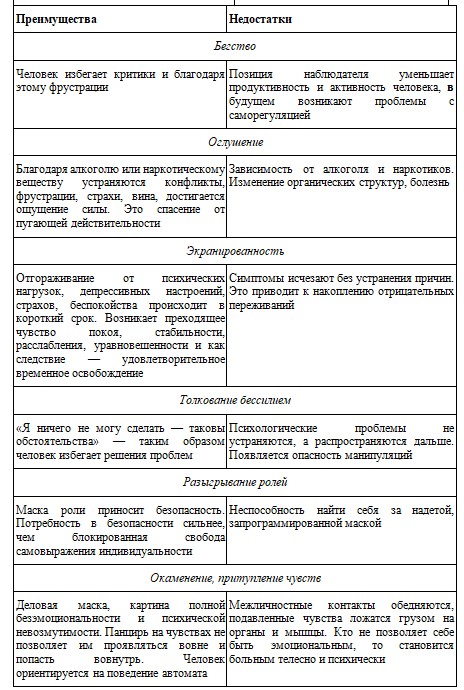

По мнению П. Лейстер, основные защитные механизмы личности имеют как преимущества, так и недостатки, о чем важно информировать клиента в процессе психологического консультирования для формирования у него осознанного или неосознанного отношения к психологическим проблемам, связанным с жизненными сложностями или внутриличностным конфликтам (таблица 1). Усвоение индивидом знаний о механизмах психологической защиты способно сформировать новый взгляд на собственную психику, закономерности и особенности психического реагирования в стрессовых ситуациях; изменить эти представления, если они оказываются неприемлемыми после соответствующего анализа.

Таким образом, в процессе консультирования и получения информации о методах психологической защиты сам человек сможет выбрать из предлагаемых вариантов подходящие ему. При консультировании не происходит навязывание клиенту или пациенту единственно верного пути решения межличностных или внутриличностных проблем, а дается многовариантный обзор возможного поведения. В отличие от психокоррекции и психотерапии, выбор способа разрешения проблем или личностной трансформации остается за индивидом.

В сфере анализа и оценки мировоззренческих кризисов, экзистенциальных проблем применение психокоррекции или психотерапии считается необоснованным и малоэффективным. Единственной возможностью оказать действенную психологическую помощь человеку в период экзистенциального кризиса, не сопровождающегося выраженными психопатологическими проявлениями, является использование психологического консультирования — совместный (клиента и психолога) поиск истины, рассмотрение философских вопросов бытия, жизни и смерти с различных позиций и точек зрения, а также эмоциональная поддержка человека. При этом следует учитывать, что выбор способа действия в таких условиях остается за индивидом.

Таблица 1. Преимущества и недостатки методов психологической защиты

Классическим примером столкновения различных видов психологического воздействия являются суицидальные намерения индивида, обусловленные межличностным или внутриличностным конфликтами. После исключения психопатологических (неосознанных или болезненных) мотивов стремления человека к совершению суицида клинический психолог, как правило, может выбрать три известных пути психологического воздействия на человека: «путь консультирования», «путь психокоррекции» и «психотерапевтический путь».

Его выбор будет основываться, в первую очередь, на теоретических предпочтениях и понимании механизмов суицидального поведения, тогда как индивидуально-психологические особенности потенциального суицидента могут вообще не рассматриваться. В силу теоретических (мировоззренческих и профессиональных) воззрений психолог может выбрать либо консультирование с использованием совместного обсуждения экзистенциальных вопросов и переноса ответственности за принятие решения на самого клиента; либо психокоррекцию, в условиях которой станет заниматься тренингом, направленным на поддержание нацеленности на сохранение жизни с помощью системы искоренения «неправильного мировоззренческого настроя» на смерть; либо психотерапию, при которой будет рассматривать суицидальные мысли и намерения как патологию, требующую купирования, к примеру, суггестией.

Мишенью для психологического консультирования являются также межличностные конфликты: развод, измена, увольнение, наказание и другие, которые рассматриваются индивидом сквозь призму мировоззренческих и нравственных проблем. Внешние психо-травмирующие события трактуются человеком как безнравственные и вызывают к жизни принципиальные вопросы бытия — справедливости, верности, доверия и др. Следовательно, и в этих случаях наиболее адекватным следует признать применение психологического консультирования и отдать ему предпочтение по сравнению с другими методами психологического воздействия. Сходный процесс происходит и при появлении у человека соматического заболевания. Он также требует не коррекции или терапии, но, в первую очередь, консультирования.

Интересно

Наиболее известными методиками, которые относятся к способам психологического консультирования, являются рациональная психотерапия (P.Dubois), логотерапия (V. Frankl), психология самореализации (А.Maslow), позитивная психотерапия (N.Peseschldan), когнитивная терапия (А.Веск), рационально-эмотивная психотерапия (A.Ellis) и психотерапия «здравым смыслом». Несмотря на то, что в названии методик присутствует термин психотерапия, фактически данные методики следует признать консультативными.

Это связано, во-первых, с тем, что психологическая помощь оказывается посредством влияния на мировоззрение; во-вторых, потому, что основным методом является метод информирования клиента и в-третьих, из-за «терапевтической мишени», которой в данном случае является мировоззрение и миропонимание человека и вторично психологические проблемы и невротические симптомы. К отечественным методикам, которые также следует причислить к консультативным, в первую очередь, относится т.н. патогенетическая психотерапия, основанная на теории отношений личности В.Н.Мясищева.

Основной задачей патогенетической психотерапии является информирование пациента или клиента с целью:

- осознания мотивов своего поведения, особенностей своих отношений, эмоциональных и поведенческих реакций;

- осознания неконструктивного характера ряда своих отношений, эмоциональных и поведенческих стереотипов;

- осознания связи между различными психогенными факторами и невротическими (психосоматическими) расстройствами;

- осознания меры своего участия и ответственности в возникновении конфликтных и психотравмирующих ситуаций;

- осознания более глубоких причин своих переживаний и способов реагирования, коренящихся в детстве, а также условия формирования своей системы отношений;

- научения понимания и вербализации своих чувств;

- обучения саморегуляции

Патогенетическая психотерапия осуществляется в четыре этапа. На первом происходит преодоление неправильных представлений пациента о его болезни; на втором — осознание психологических причин и механизмов болезни; на третьем — решение конфликта и на четвертом — реконструкция системы отношений личности. Логотерапия относится к гуманистическому направлению психотерапии в широком понимании термина и ставит своей целью терапию ноогенных неврозов с помощью приобретения утраченного человеком в силу каких-то причин смысла жизни. Механизм развития психологических проблем и невротических симптомов усматривается в нравственных исканиях человека, конфликте совести и, в целом, в «экзистенциальном кризисе». Задачей логотерапии становится восстановление или приобретение человеком потерянной духовности, свободы и ответственности, исходя из известной позиции А. Эйнштейна, выраженной в следующих словах: «Человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, он вообще едва ли пригоден для жизни».

V.Frankl считал, что вернуть утраченный смысл возможно с помощью метода убеждения. Убеждение использует систему логических обоснований уникальности ценностей (смысла) жизни при абсолютной ценности трансцен-денции — сущности существования. Основой логотерапии становится исцеление души с помощью формирования осмысленного стремления к смыслу и даже к конечному смыслу (сверхсмыслу) в противовес стремлению к наслаждению или власти.

В рамках психологии самореализации упор делается на выработку психологической стратегии максимально использовать в жизни собственный личностный потенциал, который включает:

- Внутреннюю природу человека, его индивидуальную самость в виде основных потребностей, способностей, индивидуально-психологических особенностей.

- Потенциальные возможности, а не реальные окончательные состояния, реализация которых детерминирована экстрапсихическими факторами (цивилизацией, семьей, окружением, образованием и т.п.).

- Аутентичность — способность познать истинные собственные потребности и возможности.

- Способность принимать себя.

- Потребность в любви.

A.Maslow признавал, что у индивида существуют ценности бытия (Б-ценности) и ценности, формирующиеся по принципу ликвидации дефицита (Д-ценности).

К ценностям бытия относятся такие, как:

- целостность — единство, интеграция, стремление к однородности, взаимосвязанность;

- совершенство — необходимость, естественность, уместность;

- завершенность — конечность;

- справедливость — законность, долженствование;

- жизненность — спонтанность, саморегуляция;

- полнота — дифференцированность, сложность;

- простота — искренность, сущностность;

- красота — правильность;

- праведность — правота, желанность;

- уникальность — неповторимость, индивидуальность, несравненность;

- непринужденность — легкость, отсутствие напряженности изящество;

- игра — веселье, радость, удовольствие;

- истинность — честность, реальность;

- самодостаточность — автономность, независимость, умение быть самим собой без участия других людей.

Позитивная психотерапия исходит из принципа обладания человеком способностей к саморазвитию и гармоничности.

Основными целями позитивной психотерапии являются:

- изменение представлений человека о себе, своих актуальных и базисных способностях

- познания традиционных для него, его семьи и культуры механизмов переработки конфликтов

- расширение целей его жизни, выявление резервов и новых возможностей для преодоления конфликтных ситуаций и болезней

Для этих целей используется транскультуральный подход к оценке тех или иных психологических феноменов и болезненных симптомов. Суть его заключается в предоставлении клиенту или пациенту информации об отношении к сходному с имеющимися у него психологическим проявлениям, симптомам, проблемам или болезням в иных культурах. К примеру, при патологической эмоциональной реакции индивида на выявляемую у него аллопецию (облысение) ему приводят пример отношения к облысению в некоторые африканских племенах, где эталоном красоты считается не густая шевелюра, а лысая голоса.

Особое внимание в позитивной психотерапии уделяется формированию личностной и характерологической гармоничности с помощью предоставления информации о традиционных транскультуральных способах переработки конфликтов и формирования ценностей. Когнитивная терапия рассматривает механизмы возникновения различных эмоциональных феноменов в связи с имеющимися у пациента отклонениями в оценке реальной действительности в виде «систематических предубеждений». Считается, что эмоциональные расстройства возникают из-за «когнитивной уязвимости» — предрасположенности к стрессу в силу использования при анализе внешних событий жестоко заданных иррациональных заблуждений («когнитивных искажений»).

Среди них выделяются:

- сверхгенерализация (неоправданное обобщение на основании единичного случая);

- катастрофизация (преувеличение последствий каких-либо событий);

- произвольность умозаключений (бездоказательность и противоречивость при вынесении умозаключений);

- персонализация (склонность интерпретировать события в контексте личных значений);

- дихотомичность мышления (склонность к использованию в мышлении крайностей);

- выборочность абстрагирования (концептуализация ситуации на основе детали, извлеченной из контекста).

Целью когнитивной терапии является исправление ошибочной переработки информации и модификация убеждений в сторону ее рационализации и выработки жизненной стратегии здравого смысла. Близкой по смыслу к когнитивной терапии считается рационально-эмотивная терапия, нацеливающаяся на искоренение когнитивных искажений и т.н. «иррациональных установок и мыслей».

A.Ellis описал двенадцать основных иррациональных идей, которые в процессе консультирования должны быть исправлены:

- Для взрослого человека совершенно необходимо, чтобы каждый его шаг был привлекателен для окружающих.

- Есть поступки порочные, скверные. И повинных в них следует строго наказывать.

- Это катастрофа, когда все идет не так, как хотелось бы.

- Все беды навязаны нам извне — людьми или обстоятельствами.

- Если что-то пугает или вызывает опасение — постоянно будь начеку.

- Легче избегать ответственности и трудностей, чем их преодолевать.

- Каждый нуждается в чем-то более сильном и значительном, чем то, что он ощущает в себе.

- Нужно быть во всех отношениях компетентным, адекватным, разумным и успешным.

- То, что сильно повлияло на вашу жизнь один раз, всегда будет влиять на нее.

- На наше благополучие влияют поступки других людей, поэтому надо сделать все, чтобы эти люди изменялись в желаемом для нас направлении.

- Плыть по течению и ничего не предпринимать — вот путь к счастью.

- Мы не властны над своими эмоциями и не можем не испытывать их.

В соответствии с принципами рационально-эмотивной терапии со стороны клиента или пациента должен произойти «отказ от требований» к действительности и самому себе, основанных на иррациональных идеях (установках), которые делятся на четыре группы: установки долженствования («люди должны быть честными», «супруг должен быть верным»); катастрофические установки («все ужасно и непоправимо»); установка обязательной реализации своих потребностей («я должен быть счастлив»); оценочная установка. Основным способом терапии является сократовский диалог — когнитивный диспут с использованием законов логики.

На логическом переубеждении клиента или пациента основан также метод рациональной психотерапии, направленный на обучение человека правильному мышлению, избегание логических ошибок и заблуждений с целью предотвращения появления невротических симптомов. Психотерапия «здравым смыслом» включает в себя, наряду с элементами рациональной психотерапии, т.е. переубеждения человека на основании логической аргументации и формирования правильного мышления, основанного на определенности, последовательности и доказательности, становление многовариантного способа осмысления действительности. Он противопоставляется одновариантному (ригидному), являющемуся частью Патологического мыслительного паттерна при т.н. каузальной атрибуции. Базой личностной позиции при психотерапии «здравым смыслом» считается «антиципационная состоятельность» (В. Д.Менделевич) — способность человека предвосхищать ход событий, строить процесс прогнозирования на многовариантной гибкой основе, используя прошлый жизненный опыт.

Считается, что гармоничные характерологические черты и свойства личности, а также неврозоустойчивость способны формироваться лишь в случае использования таких принципов, как:

- отказа от претензий («мне никто ничего не должен»);

- отказа от однозначности (при истолкований происходящих событий — «это может значить все, что угодно»);

- отказа от фатальности (при истолковании будущих событий — «все возможно»);

- выработки стратегии «антиципирующего совладания» и «предвосхищающей печали» взамен «предвосхищающей радости».

Статьи по теме

- Парапсихология и экстрасенсорное целительство

- Семейная клиническая психология

- Психологические особенности и психические расстройства лиц зрелого, пожилого и преклонного возраста

- Психология и психопатология ранней юности

- Психологические особенности и психосоматические расстройства у подростков

- Психические особенности и психосоматические расстройства у детей дошкольного и младшего школьного возраста

- Психические особенности и психосоматические расстройства в период новорожденности, младенчества и раннего детства

- Социальные и биологические составляющие нормального и аномального развития человека

- Неэстетичное поведение

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)