- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Экономический анализ в условиях царской России

Было бы неправильно утверждать, что в условиях капитализма в России не ощущалась необходимость в глубоких аналитических исследованиях, в обобщении тех или иных хозяйственных процессов и явлений. Однако отдельные аналитические разработки заканчивались, к сожалению, провалом. Весьма показателен в этом отношении такой пример.

ОрганМинистерствафинансовв1910г.писал:«Приходится удивляться изобретательности господ бухгалтеров по части терминологии, по части соединения воедино самых разнородных частей балансов и отчетов не только для целей публикации, в представляемых общим собраниям отчетах – изобретательности, удручающей при попытке ближе вникнуть в смысл тех явлений, о которых должен говорить язык цифр». В другом журнале данные Министерства финансов в 1913 г. оценивались так: «Публикуемые данные представляют статистически совершенно невозможный материал».

Процессы рыночной экономики, которые мы сейчас принимаем за нечто совершенное, представляются в действительности достаточно сложными и весьма противоречивыми. Перед бухгалтерским учетом, аудитом, экономическим анализом хозяйственно-финансовой деятельности возникают новые задачи, в решении которых нельзя повторять прошлых методологических, методических и организационных ошибок. Особо следует следить за достоверностью и точностью, профессиональной непогрешимостью бухгалтерского учета и отчетности.

А ранее рекомендации о том, как приуменьшить в отчетах и балансах прибыль, сократить налоговое обложение, откровенно излагались в открытой печати. Так, в книге Ив. Ахматова говорилось: «Нынче много есть честных и прямодушных средств сделаться банкрутом. Первым орудием оных служит баланс».

В книге, принадлежащей перу И. Аринушкина, описываются некоторые из этих «честных и прямодушных средств»: «…средством уменьшения прибыли, кроме отмеченной выше пониженной оценки актива, является еще показание в преувеличенном размере пассивных долгов. Такое увеличение пассивных долгов может совершиться или путем показания в увеличенном размере уже существующего долга, или же путем показания в балансе вымышленного долга».

Анализ, базирующийся на данных балансовых публикаций, естественно, не может раскрыть объективных закономерностей в развитии производства и обмена, поскольку далеко не всегда опирается на объективные материалы, тем более что в то время учет и отчетность строились не на единой методологической основе.

Из всего сказанного не следует, конечно, что капиталисты России и небольшой круг их особо доверенных лиц не располагали детальными и вполне объективными данными о состоянии производства, о действительных размерах прибылей.

Эти данные анализировались, взвешивались финансовые возможности предприятий, изыскивались средства борьбы с конкурентами. Однако исчисленные при внутрихозяйственном анализе показатели и выводы из исследований укрывались коммерческой тайной и не могли служить объектом научных обобщений.

Примечательно свидетельство исследователя русских трестов и синдикатов С. О. Загорского. В предисловии к одной из своих книг он писал: «Фактический материал автор старался черпать из деятельности синдикатов и трестов не только в иностранных государствах, но и в России. Но обращение к русским материалам связано вообще с целым рядом затруднений.

В отношении русских синдикатов всякий исследователь пока все еще располагает чрезвычайно скудными, отрывочными данными случайного характера. Официальные исследования и официальная статистика у нас отсутствуют; деятели же синдикатов и трестов придерживаются традиционного отрицательного отношения предпринимателей к научным исследованиям относительно их деятельности и не любят допускать нескромные взоры исследователей к своим материалам». Так ведь и большинство наших теперешних коммерсантов не любит подобных взоров.

Бухгалтерский учет и отчетность велись здесь не только по образцам немецких, английских или французских предприятий, но зачастую на немецком, английском и французском языках. Так, русское акционерное общество «Сименс-Шуккерт» вело отчетность и учет по образцу своего предприятия в Берлине, акционерное общество «Динамо» – по английским образцам и на английском языке.

Петербургское отделение банка «Лионский кредит» – на французском языке и по схемам своего парижского правления. При уплате промыслового налога составлялись и печатались для казенных палат отчеты и балансы на русском языке. Как правило, балансы не всегда отражали настоящее положение дел. Подлинные балансы составлялись в правлениях в Берлине, Лондоне и Париже. Иначе дело обстоит с анализом деятельности в государственном, частном и кооперативном секторах царской России.

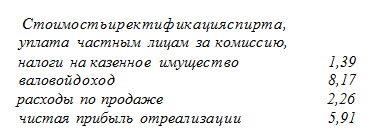

Типичным образцом государственной промышленности и торговли являлась спиртоводочная отрасль, которая была монополизирована. Этот повышенный интерес к «питейному делу» объяснялся просто – введение винной монополии увеличивало прежние доходы царской казны более чем на 50% (акцизные и патентные сборы). Вот, например, как выглядели основные показатели, извлеченные из «Свода сведений о финансовых результатах и главных оборотах по казенной продаже питей за 1905 год» (в рублях на 1 ведро водки крепостью 40°):

Приведенные данные достаточно наглядны и в дополнительных комментариях не нуждаются. Отсюда и повышенное внимание к анализу доходов, расходов и прибыли государственной винной монополии.

Методику такого анализа, ее важнейшие черты можно охарактеризовать так.

- Доходы и расходы анализировались в целом и в подразделении на статьи; доходы разбивались на девять статей, расходы — на 32. Чистая прибыль показывалась пятью позициями.

- Статьи расходов объединялись в четыре группы, которые, в свою очередь, входили в два раздела: расходов, не зависящих от хозяйства и распоряжений местных управлений, и расходов, более или менее зависящих от них.

- Доходы, расходы и чистая прибыль выражались в абсолютных и относительных величинах (в пересчете на I ведро вина крепостью в 40°)

- Абсолютные и относительные показатели о доходах, расходах и чистой прибыли (в постатейном разрезе) изучались в динамике (за три смежных года).

- За отчетный год абсолютные и относительные показатели расходов (по статьям) давались по каждой губернии. Кроме расходы анализировались по девяти группам губерний в зависимости от очереди установления в них монополии винной торговли.

- В текстовых пояснениях содержались выводные и дополнительные таблицы.

Например, в пояснениях к расходам по очистке, розливу и укладке вина и спирта приводятся данные за шесть лет об использовании на этих операциях рабочей силы (кстати, заметим, что динамический ряд характеризуется систематическим увеличением количества ведер, вырабатываемых одним рабочим).

Достаточно высоким для того времени уровнем отличался и анализ деятельности в потребительской кооперации дореволюционной России. Кстати, заметим, что эта форма кооперативной деятельности была в тогдашней экономике весьма заметной.

Так, только в Московской губернии в 1912 г. действовало 494 кооператива (городские всесословные, фабрично-заводские, железнодорожные, сельские, рабочие независимые). К тому же численность их постоянно возрастала; с 1909 по 1912 г. отмечалось их увеличение более чем в два раза. Эти данные засвидетельствованы в ежегодниках Московского союза потребительских обществ.

Необходимость анализа, естественная потребность в нем обусловливались самой формой кооперативной собственности (регулярная отчетность перед членами кооператива о результатах своей хозяйственно-финансовой деятельности).

Вот, например, какова методика анализа торговых расходов, если судить по ежегодникам МСПО за 1914, 1915, 1916 гг.

- Относительный уровень торговых расходов выражался в процентах к розничному обороту.

- Анализ издержек производился по статьям (по своему содержанию отличавшимся от приведенного выше примера) и по группам. В качестве групп выделялись: а) содержание администрации (включая жалованье всех торговых работников); б) содержание помещений; в) расходы на погашение и ремонт; г) упаковочный материал, товарные потери и проценты по займам и залогам.

- Торговые расходы группировались в зависимости от размера торгового оборота и специального характера потребительских обществ (городские всесословные, фабрично-заводские, железнодорожные, сельские и рабочие — независимые).

- Изучался структурный состав издержек обращения (в целом и по специальным группам обществ).

- Производилось сопоставление отчетных данных со сметой (по валовым доходам, издержкам и прибыли).

Из вышеизложенного следует, что основное внимание в процессе анализа обращалось на показатели, характеризующие финансовые результаты хозяйственной деятельности, что вполне понятно. В экономном ведении дела предприниматели справедливо усматривали источник увеличения чистой прибыли.

Не случайно поэтому в торговом товариществе «Братья Елисеевы», если судить по балансам и отчетам за 1898/99 — 1913/14 хозяйственные годы, издержки обращения отображались по 97 статьям. Для справки заметим, что в СССР до Великой Отечественной войны они учитывались по 47 статьям, а после нее лишь по 15. Практика учета и анализа деятельности магазинов, которые в народе до сих пор называются елисеевскими, заслуживает поистине пристального внимания.

Интересно

Специальной литературы, посвященной экономическому анализу, в дореволюционной России не издавалось. Кроме цитировавшейся выше книги И. Аринушкина, разбору балансов была посвящена особая глава в «Курсе счетоводства» Р. Я, Вейцмана. Несколько статей по вопросам анализа баланса, счета прибылей и убытков было опубликовано в журнале «Счетоводство».

Их ценность состояла в том, что авторы разоблачали распространенную тогда нарочитую неясность балансов, что можно было понимать как форму вуалирования и сокрытия. Некоторое значение для становления анализа имели краткие инструкции коммерческих банков о проверке кредитоспособности своей клиентуры.

Статьи по теме

- Экономический анализ в период перехода к рыночным отношениям

- Экономический анализ в послеоктябрьский период

- Истоки экономического анализа

- Экономический и финансовый анализ как метод обоснования и контроля за исполнением бизнес-плана

- Основы методологии фундаментального анализа

- Сетевой анализ

- АВС-анализ

- Методы экономического анализа для обоснования стратегических решений

- Методология комплексной оценки хозяйственной деятельности

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)